Von Joachim Mahrholdt

Es gibt viele Geschichten von ganz besonderen Flugzeugen. Diese hier handelt von einem Unikat, das durch seine besondere Herkunft auch ein kleines Stück deutscher Luftfahrtgeschichte darstellt: von der FVA 18. Bekannt wurde sie als Selbstbau der Studenten der Flugwissenschaftlichen Vereinigung Aachen, der FVA, unter dem Namen „Primitivkrähe“. Nach einem gründlichen Umbau bekam sie in den 80er Jahren den Namen „Silberkrähe“. Seit rund 60 Jahren nun sieht man sie gelegentlich am Himmel. Inzwischen startet sie vom Domberg über Bad Sobernheim an der Nahe.

Wie oft wurde man schon nach der Landung auf einem fremden Flugplatz auf die „Silberkrähe“ angesprochen und gefragt, was dies denn für ein Modell sei. Sie sehe ja recht elegant aus, aber man könne sie keinem Muster zuordnen. Stimmt. Selbst beim jährlichen Piper-Treffen machte die FVA 18.3 eine gute Figur. Die Antwort: Dies ist kein Flugzeugmuster, dies ist ein Einzelstück, welches viel Geschichte und viele Geschichten in sich trägt. Ein Unikum und ein Unikat gleichermaßen, dessen Hintergrund und Werdegang erzählenswert ist.

Dazu muss man mehr als 100 Jahre zurückblicken, nämlich auf das Ende des Ersten Weltkriegs und den Versailler Vertrag, der dem unterlegenen Deutschland motorgetriebene Luftfahrt verbot. Diese Klausel legte den Grundstein für erhebliche Forschungen in Richtung motorlosen Fliegens. Im Lande Otto Lilienthals entwickelten Studentinnen und Studenten folglich an zahlreichen Universitäten und Hochschulen den Segelflug.

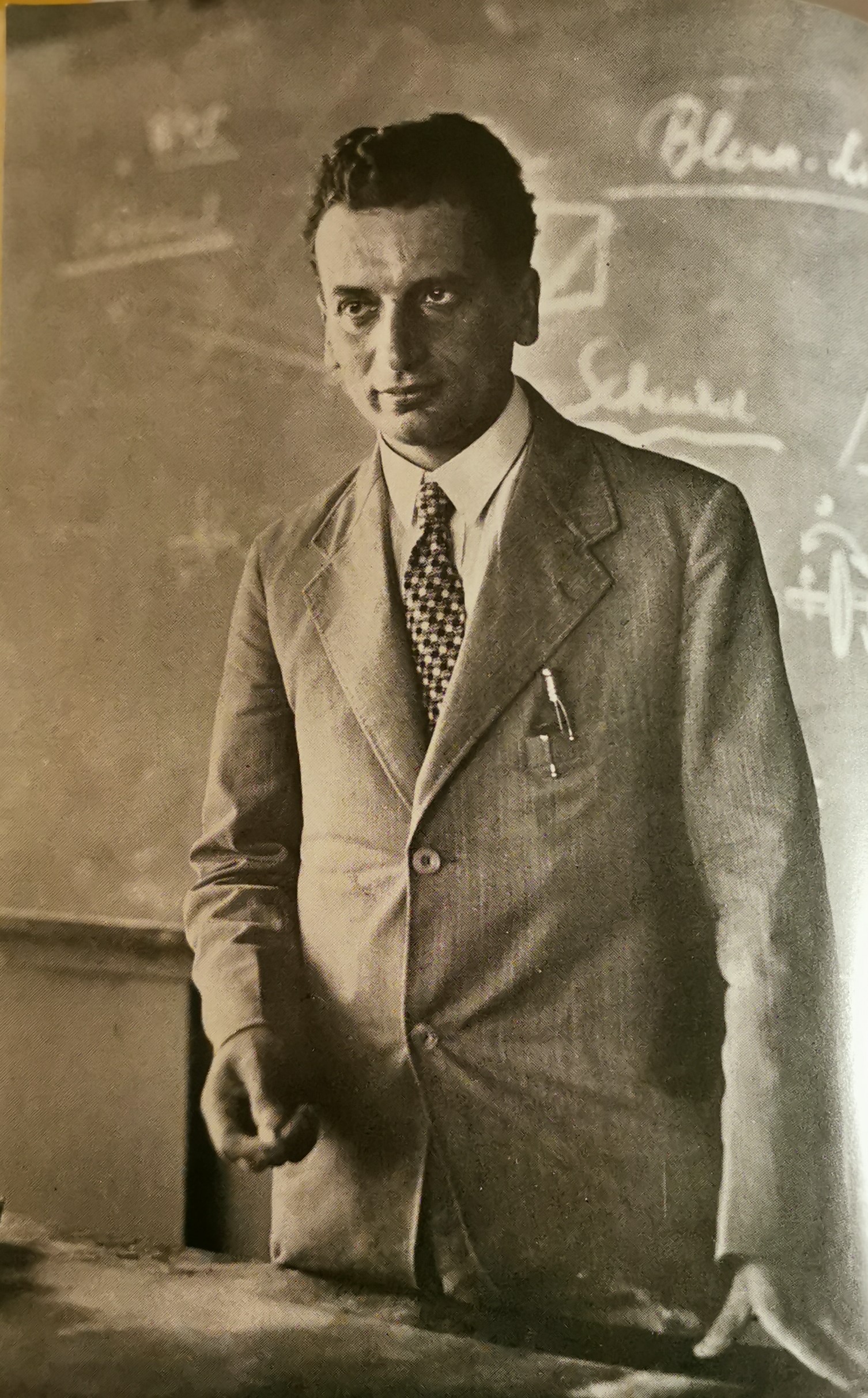

Es entstanden Akademische Fliegergruppen, die sogenannten Akafliegs, die heute allesamt auf eine stolze und lange Geschichte zurückblicken. Zu ihnen gehört auch die FVA, die Flugwissenschaftliche Vereinigung Aachen. Gegründet wurde diese von Theodore von Kármán, Lehrstuhlinhaber und Pionier der modernen Aerodynamik, und seinem Assistenten Wolfgang Klemperer, Forscher, Flieger und Ingenieur. Sie entwickelten zusammen mit Studenten ein Fluggerät, welches sie FVA 1 nannten und auf den Namen „Schwatze Düvel“ tauften.

Damit trat die FVA 1920 beim ersten Rhönwettbewerb auf der Wasserkuppe gegen die Kolleginnen und Kollegen aus vielen anderen Akafliegs aus ganz Deutschland an. Den Rhönwettbewerb als Möglichkeit des praktischen fliegerischen Vergleichs, aber auch als Ansporn zu weiterer Forschung, hatte insbesondere Oskar Ursinus initiiert, dessen Namen die „Vereinigung zur Förderung des Selbstbaus von Luftfahrtgerät‟ ja nicht zufällig trägt.

Verglichen mit den damaligen Konkurrenzmodellen nimmt sich die FVA 1 als Tiefdecker ausgesprochen modern aus. Ihre Leistungen genügten, um bei diesem ersten motorlosen Vergleichsfliegen den Sieg zu erringen.

Um es gleich zu sagen: Es sollte der erste und letzte Sieg der FVA bei Rhönwettbewerben bleiben, die 1939 ihr Ende fanden. In Deutschland war das motorlose Fliegen als wissenschaftlich-sportlicher Vergleich in den Hintergrund getreten – es diente zur Ausbildung für Militärisches. FVA-Gründer Theodore von Kármán lebte und lehrte seit 1933 in den USA. Gegen Kriegsende sollte der gebürtige ungarische Jude in GI-Uniform zurückkehren und unter anderem seinen ehemaligen Ordinarius Ludwig Prandtl „begleiten“.

Nach dem Krieg brach für die Studentinnen und Studenten in Aachen fliegerisch wieder die motorlose Segler-Zeit an. Wissenschaftlich-experimentell widmete man sich hingegen exotischen Projekten wie etwa einem Ringflügler oder einem Nurflügler.

Nach dem Krieg brach für die Studentinnen und Studenten in Aachen fliegerisch wieder die motorlose Segler-Zeit an. Wissenschaftlich-experimentell widmete man sich hingegen exotischen Projekten wie etwa einem Ringflügler oder einem Nurflügler.

Bis 1959 beim Projekt FVA 18 Pragmatismus über Forschergeist obsiegte. Warum, so fragte man sich, kann man bei der FVA eigentlich keinen Pilotenschein für den Motorflug erwerben? Wie zu lesen steht, verfügte man in Aachen zwar über eine Piper J3C. Doch wurde diese zum Segelflugschlepp benötigt. Außerdem wäre sie zu Ausbildungszwecken viel zu teuer gewesen. Also beschloss man, ein entsprechendes Flugzeug selbst zu bauen. Zweisitzig sollte es sein, einfach in der Handhabung und günstig im Stundenpreis.

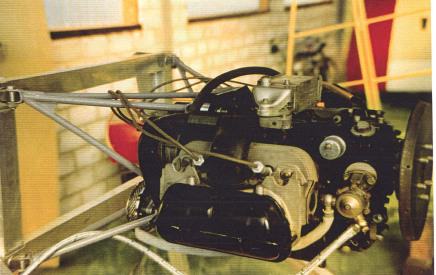

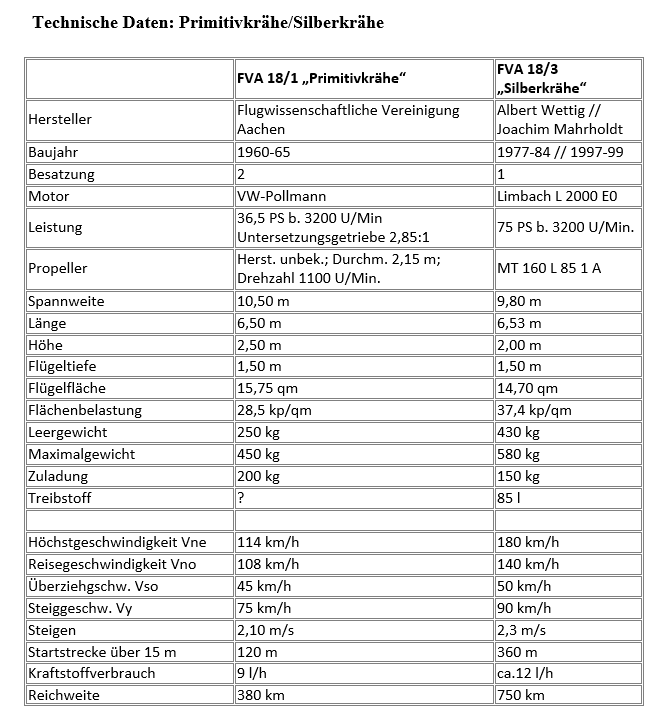

Heraus kam – neben einer Reihe von Diplomarbeiten – die FVA 18a „Primitivkrähe“. Nicht gerade ein erotischer Name für ein Flugzeug, das heute als respektables Ultraleicht gelten würde. Mit 250 kg Leergewicht vorbildlich leicht, dazu zweisitzig. Zugegeben: die Crew-Mitglieder sollten im Idealfall den damaligen Astronauten-Maßen entsprechen, also leichtgewichtig sein und eher von kleiner Statur. Der 36 PS-Pollmann-Motor, ein VW-Derivat also, war nicht gerade dazu angetan, Schwergewichte in den Himmel zu hieven.

Aber zusammen mit einer zwei Meter messenden Luftschraube und einem Untersetzungsgetriebe aus eigener Herstellung zog dieser eigentümliche und eigenwillige Nachbau einer Piper Cup seit dem Erstflug 1965 die Aufmerksamkeit der akademischen Kollegen und auch der Fachöffentlichkeit auf sich. 1971, beim jährlichen Treffen der OUV in Egelsbach, sorgte die Aachener Krähe für Aufsehen als Leichtflugzeug, und ihre Konstrukteure gaben einige Zeichnungssätze ab. Der „Deutsche Aerokurier“ schrieb damals vom „Clubflugzeug zum Nachbau“. Dass es jemand aber wirklich versucht hätte, ist nicht bekannt.

Auf einem Oldtimer-Treffen in Dortmund-Wickede sorgte die Maschine Anfang der 70er Jahre noch einmal für eine kleine Sensation, als ihr Pilot in 150 m Höhe über dem Platz den Motor abstellte und auf 450 m hochkurbelte.

Gleichwohl – so vermerken es die Vereinsannalen – war die FVA 18a nur mäßig beliebt. Man liest, dass proportional zur Entfernung vom Heimatflugplatz die Geräusche des Getriebes zugenommen haben sollen. Entsprechend wurde die Primitivkrähe genutzt – also eher selten, insgesamt vielleicht 400 Stunden. Dieser von der Konstruktion her bemerkenswerte Flieger stand häufig ungenutzt in der Halle. Da half auch ein stärkerer Motor von 60 PS und die Aufrüstung zur FVA 18b nicht viel. Nach einem Schaden am Fahrwerk wurde sie nicht mehr aufgerüstet.

Bis Albert Wettig sie entdeckte, kurz vor dem Verschrotten. Wettig, ein Feinmechanikermeister aus Düren, der in jungen Jahren in Sobernheim lebte und auf dem Domberg sogar Werkstattleiter war, hatte schon immer vom eigenen Flugzeug geträumt; vor allem aber musste es finanzierbar sein. Er erwarb die Primitivkrähe oder das, was noch von ihr übrig war, und die Aachener freuten sich wohl auch, das Teil los zu sein.

Um seinen Traum zu verwirklichen, griff Wettig in die Vollen. Auf seinem Grundstück in Düren errichtete er eigens für den Bau der neuen Krähe eine kleine Halle. Sieben Jahre Arbeit investierte er von 1977 an, um aus der „Primitivkrähe“ in Zusammenarbeit mit der Oskar-Ursinus-Vereinigung seine „Silberkrähe“ zu machen, die FVA 18.3.

Diese Version fiel allerdings um einiges komfortabler und natürlich auch schwergewichtiger aus als die beiden Vorläufer. Die Flächen mit ihrem

NACA 23015-Profil versah Wettig mit einem durchgehenden Holm, links und rechts baute er Tanks aus einer Cessna 150 ein; gut 80 Liter fassen sie. Als Triebwerk wählte er einen Limbach 2000, der 75 PS bringen sollte, dazu einen Hoffmann-Verstellpropeller. An der Zweisitzigkeit der Maschine aber änderte er grundsätzlich nichts; als 1 + 1 war auch diese neue Krähe konzipiert. Wie allerdings ein Flugzeug mit 425 kg Leergewicht und einem höchstzulässigen Abfluggewicht von 550 kg zwei Personen plus Treibstoff transportieren soll, wird wohl sein Geheimnis bleiben.

Wettig _ soviel lässt sich im Nachhinein sagen _ versäumte bei seinem grundlegenden Wiederaufbau die Gelegenheit, aus der Krähe ein maßgeschneidertes einsitziges Flugzeug zu machen. Personen heutiger Statur finden in dem engen Stahlrohrrahmen zu zweit einfach nicht genügend Platz. Außerdem sind natürlich der strukturellen Belastbarkeit Grenzen gesetzt. In Wettigs Silberkrähe saß der Pilot so weit hinten, dass er das Instrumentenbrett nicht mehr erreichen konnte; behindert wurde er außerdem durch Pedale, deren Position sich höchstens für Kleinwüchsige eignete. In puncto Flugsicherheit war diese Version der Krähe deshalb nicht unproblematisch.

Seitenwind beim Erstflug im Jahre 1984 kostete die Krähe das piperähnliche Fahrwerk und den teuren Verstellprop. Wettig ließ sich aber nicht entmutigen, ließ den Motor nachprüfen, installierte einen preisgünstigeren Festpropeller von Mühlbauer und versah das Flugzeug mit dem markanten Fahrwerk einer Dimona. Nach einem weiteren halben Jahr Arbeit rollte die Silberkrähe wieder an den Start. Beim OUV-Jahrestreffen bekam sie sogar einen Sonderpreis.

60 Stunden erprobte Wettig seine Maschine in der Luft, dann kam die persönliche Katastrophe: Der Fliegerarzt groundete den mittlerweile 70-jährigen. Er musste Abschied nehmen von seinem Lebenstraum, so kurz vor dessen Verwirklichung. Es dauerte lange, bis er sich von seiner geliebten Silberkrähe trennte; schließlich wurde sie demontiert und nach Traunreuth in Bayern gebracht. Und auch dort stand sie lange Zeit wieder unbenutzt in der Halle eines kleinen privaten Flugplatzes, den keine Karte verzeichnet: Schönberg. Der neue Eigentümer verstarb recht bald, und irgendwann war dann eine Verkaufsanzeige im aerokurier zu lesen.

Die lasen zwei Journalisten, die sich gelegentlich mal gefragt hatten, wann sie sich ihren Bausatz kaufen würden: einer ist der Verfasser dieser Geschichte. Ein paar Telefonate folgten und man wurde Eigentümer eines Flugzeuges. Euphorie ist jedoch eine recht kurzlebige Angelegenheit. Das sollte uns bald klarwerden. Da stand sie nun, die Silberkrähe. Auf dem Domberg, wo Albert Wettig vor Jahrzehnten einmal Werkstattleiter gewesen war. Es wurde recht bald klar, dass man an dem Flugzeug in dieser Konfiguration nicht viel Spaß haben würde. Bis ein Vereinskamerad in Bad Sobernheim sich den Vogel einmal näher anschaute und Mut machte: Hans-Udo Hellrigel.

Dieses Zusammentreffen war der Durchbruch. Es war mehr als die berühmte Fliegerkameradschaft, was dieser Ingenieur in das Projekt investierte. Nachdem ich die zweite Hälfte der Maschine übernommen hatte, ging der konsequente Umbau zum Einsitzer los.

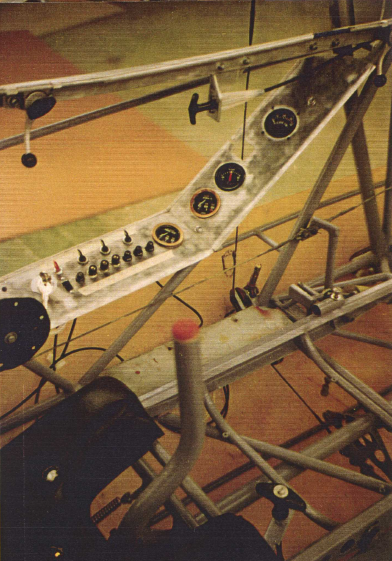

Die frühere Seitenrudersteuerung wurde ersetzt durch zwei Pedale aus einer Cessna 172 mit den dazugehörigen Einzelradbremsen. Der eigens dafür angefertigte Bock ließ sich einbauen ohne zu schweißen. Eine bequeme Sitzschale aus Kunststoff wurde klappbar montiert, so dass ein mittelgroßer Gepäckraum entstand. Damit rückte die Schwerpunktposition um ca. 200 mm nach vorn; das lag im Rahmen der Möglichkeiten, die natürlich in engem Kontakt mit der OUV in Person von Betreuer Otto Bartsch diskutiert worden waren.

Der Steuerknüppel wurde entsprechend versetzt. Das Funkgerät wanderte von seiner Position über dem Kopf des Piloten ins Instrumentenbrett, der Knüppel bekam eine PTT-Taste. Dafür wanderten Transponder und ELT-Taste nach oben. Zur Navigationserleichterung wird ein Garmin 195 ins Bordnetz eingeklinkt. Eine schon antik wirkende dunkelgrüne Sonnenblende – wahrscheinlich aus einem alten DKW – sorgt bei tiefstehender Sonne für Sicherheit; wie schnell ist man sonst in selbstverschuldeten IMC!

Großen Wert legte ich darauf, den Innenraum möglichst ergonomisch zu gestalten, was ja nicht nur dem Komfort, sondern letztlich der Flugsicherheit zugute kommt. Deshalb gibt es heute eine Menge Stauraum: für Strecken- und Anflugkarten, für Kleinteile. Den berühmten Griff nach hinten in die Ablage kann man getrost vergessen; alles ist wohlgeordnet und erreichbar.

Die Silberkrähe fliegt gut und gutmütig: Steigen mit ca. 500 ft/min, Reisegeschwindigkeiten zwischen 110 und 160 km/h, etwas zum Luftwandern also. Mit einem ordentlichen Headset ist sie bei mittleren Drehzahlen innen auch nicht lauter als ein Airbus in der Passagierkabine, und durch ihre einsitzige Auslegung bietet sie dem Piloten nun Platz und Bequemlichkeit und dadurch Flugsicherheit.

Das dritte und endgültige OUV-Gutachten und die endgültige Zulassung in der beschränkten Sonderklasse stehen noch aus.

Die zwei Jahre, die ich für den Umbau zum Einsitzer benötigte, waren im Nachhinein gut investierte Zeit: Man wächst mit der Aufgabe, begreift Zusammenhänge viel besser, bekommt Respekt vor der Kunst des Konstruierens. Bei der Silberkrähe habe ich quasi in die Zukunft gebaut und mehr und mehr die Vergangenheit entdeckt: Reste aus Aachener Zeiten, pfiffige Ingenieurslösungen von Albert Wettig, aber auch richtige Kunstfehler.

Was auf dem Sobernheimer Domberg seit Jahren des öfteren zum Start rollt, ist mein ganz persönlicher Traum von der kleinen Freiheit, so ergonomisch gestaltet, wie man sich eine Maschine nur wünschen kann.

D-EFVA oder FVA 18.3 „Silberkrähe“ – sie ist ein kleines Stück Luftfahrtgeschichte am Himmel.

Inzwischen steht die Silberkrähe wieder zum Verkauf. Weitere Informationen bei joachim@mahrholdt.info